戦国時代の甘いもの戦略🍭

こんにちは、マネージャーの大久保晶子です。

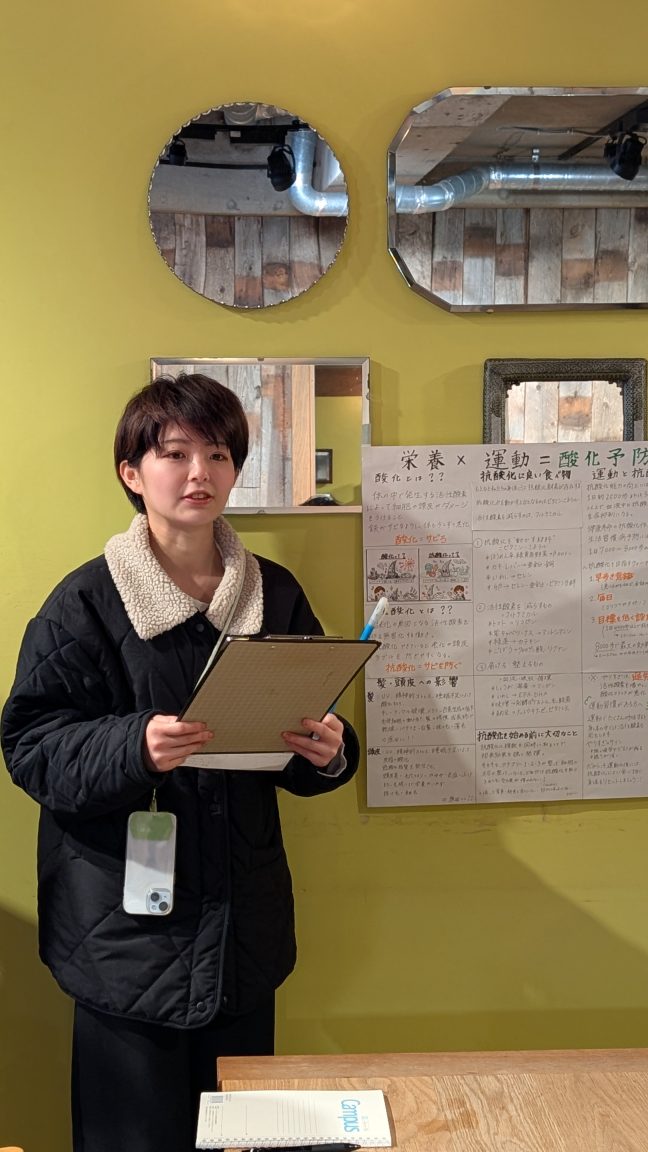

今日は、5月から始まりました、美容師のための栄養学の資格「栄養実践管理士」の1回目の授業から、非常に面白かったお話をしていきたいと思います。

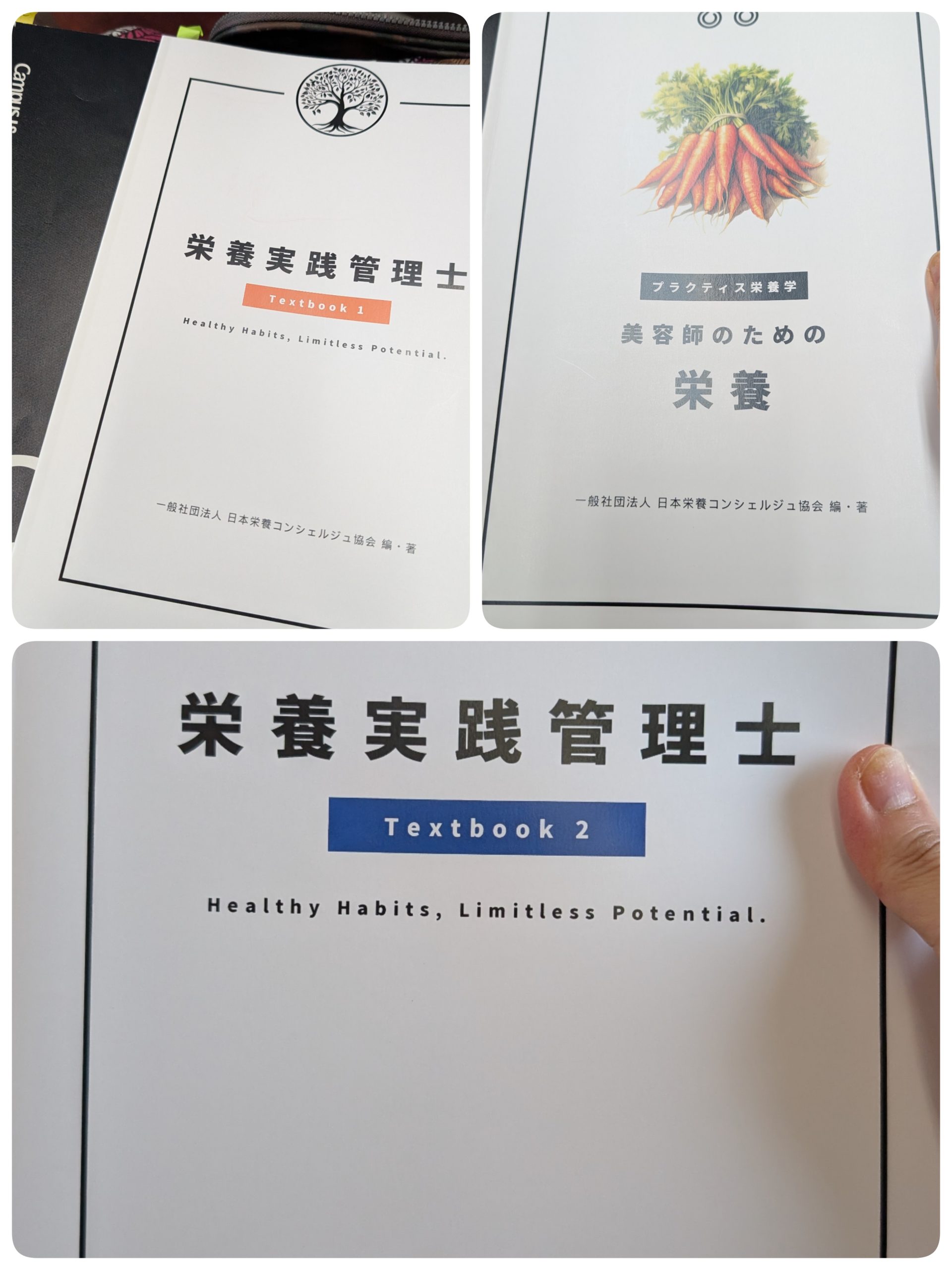

↑こちらの教科書を使って、6時間✕3日間で栄養実践管理士の栄養学を学びます。

まず初めにプラクティス栄養学。こちらは栄養の源泉の話なので、〇〇を食べたら健康になりますか?のような枝葉の話ではなく、根本的な話なので、どんな人とも戦わずに栄養の話が出来るようになります。

そして、テキスト1・2は抗酸化や活性酸素や食品添加物、人間が疲れたりストレス受けて病気になったりする事への、栄養学からのアプローチが学べます。

そして、先日面白かったお話の前に、ブドウ糖と果糖の違いについて少しだけ解説してから、戦国時代のお話へいきます。

この食品カテゴリーマップは、もうご存知でしょうか?度々私のBLOGには登場するものです。

まず、私の身体のエネルギーになり1番大切なカテゴリー1は、ブドウ糖という糖質です。

カテゴリー1には、ご飯🍚やパン🍞、パスタ🍝やそばなとがあります。

そして、カテゴリー6の果糖には、果物🍇やケーキ🍰、クッキー🍪などがあります。

カテゴリー1のブドウ糖とカテゴリー6の果糖では、成分が違います。なのでカテゴリーが分かれています。違いを全部お伝えすると長くなるので、少しだけ。

カテゴリー1は、唯一インスリンというホルモンを出してくれます。これが出ないと、食べ物を細胞の中に入れてもらえないので、糖が血中にあふれて糖尿病になってしまいます。インスリン出してくれる食べ物のカテゴリー1は、とてもとても大切ですので、1日3食・毎食食べましょう🍚

果糖は、嗜好食品です。甘みという刺激が、脳に幸福感を与えます。中毒性があります。食べると炎症を引き起こす為、食べ過ぎると色々な不具合が身体に出てきます。

糖化の原因になるのは、カテゴリー6だけです。

カテゴリー1は、糖化しません。ここは勘違いの方が非常に多くいるところかと思います。

カテゴリー1は、全部身体の機能に必要なのでエネルギーになり使われます。めちゃくちゃ食べ過ぎて体脂肪に蓄えられても、糖化はしないです。

なので細胞の老化の原因の糖化は、残念ながらカテゴリー6で起こります。

皆さん、食べ過ぎに気をつけましょうね🍰

ちなみに、私はカテゴリー6のケーキやクッキーが大好きです✨

でも血液検査で細胞の老化がわかり、何よりいつも栄養学を語っているので、1週間に2回に甘いものを制限しています。ずっと元気で美味しいものを食べていきたいので、我慢も大事かと思い、ご褒美の日に楽しくいただいてます🍫

さて、いよいよ戦国時代のお話に。

カテゴリー6の甘いものを食べることは、戦略として使われていました。

何かミスをしたりマズイことがあった時、ヤバい!と思って美味しいお菓子(できたら中々手に入らない)を送り、迷惑をかけた相手に食べてもらう。ガツーンとした甘みは、幸福感、リラックスホルモンが出て、怒りがおさまる。もしくは、分かれてから、相手が甘いものを食べて「まぁ、また会っても良いかな」と思ってもらう。

織田信長の時代、ポルトガルから種子島にきたのは

金平糖やカステラ✨

そして、鉄砲やキリスト教✞

脳に中毒性のある、美味しい異国のお菓子カステラに織田信長はどんな表情をしたのでしょうね?

とにかくキリスト教が入ってきました。

戦略は成功していますね。

長崎のカステラには、ザラメがついています。金平糖とカステラが入ってきた名残りなのかと思いました。

皆さんも、やっちゃったー!とか

この人と仲良くなって、こんな話を持ちかけたい!という時には、その人が好きな甘いものリサーチをして、珍しい美味しいお菓子を持っていくと、より仲良くなったり、商談成立したりする可能性が増えますね✨

カテゴリー6の使えるお話でした。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございます😊